Il calendario delle riaperture scolastiche in questi mesi è stato continuamente riformulato, rimandato, rallentato. Rinnegato. Governo nazionale, amministrazioni regionali, provinciali, comunali, fino ai singoli istituti ancora si muovono in ordine sparso, ostacolandosi e smentendosi a vicenda. C’è stato finanche qualcuno che si è detto pronto ad appellarsi all’articolo 120 della Costituzione, che prevede la sostituzione delle autorità locali nel caso si rivelassero incapaci di garantire i diritti costituzionalmente previsti. Ancora una volta la tanto decantata autonomia differenziata si è dimostrata soltanto una formula politica impacciata e inconcludente.

Da consumato cinéphile ho in mente le parole del Kaspar Hauser herzoghiano: «Prima devo imparare a capire le cose che vedo, poi tutto il resto». E quello che gli studenti hanno visto fin qui è nient’altro che la confusione di un mondo istituzionale frantumato e del tutto inetto di fronte a un’epidemia che ogni giorno si rinnova con impennate e mutazioni inquietanti. Certo, da ogni dove si invoca una responsabile attenzione verso il futuro delle giovani generazioni, se non altro per l’opportunistica consapevolezza che gli scolari di oggi formeranno la classe dirigente di domani (o dopodomani, viste le antiche ritrosie al ricambio generazionale delle nostre istituzioni), ma intanto a preoccuparsi dei propri destini di adulti sembrano, pur nel loro modo incerto, soltanto gli studenti. E questi, per la gran parte, contro ogni aspettativa, non vogliono altro che tornare a scuola. «Giovani geneticamente modificati» li ha definiti il grottesco governatore della Campania, perché scendono in strada a far sentire la propria vocina, anziché starsene buoni a rincoglionirsi (o a suicidarsi!) con TikTok o i reality e le fiction seriali che l’algoritmo, che tutto vede e tutto sa, delle sempre più dilaganti e pervasive piattaforme di streaming ha scelto per loro. Una bulimia comunicativa e (in)decisionale dalla quale i giovanotti di famiglie sempre più atomizzate escono più sfiduciati che mai, più smarriti e purtroppo per loro ancora troppo poco incazzati per meritarsi l’attenzione di adulti abituati a stagioni movimentiste e protestatarie ormai ascrivibili solo alle categorie del mito o ridotte a mero oggetto di una letteratura memoriale e autoreferenziale che nessun liceale si proverebbe più ad avvicinare.

La solitudine dell’età acerba

Così, mentre le quarantene e le colorazioni securitarie delle regioni e delle provincie patrie si avvicendano nell’insofferenza collettiva, i nostri ragazzi di buona e cattiva famiglia, che si vorrebbero il più possibile ridotti alla cattività domestica, scommettono invece su un sovvertimento, qualunque esso sia, dell’ordine imposto dall’emergenza pandemica; un tentativo, impacciato ma anche doveroso, di distogliere lo sguardo dallo schermo della didattica a distanza, della sovraesposizione massmediatica della malattia e delle sue strategie di contenimento. Già, perché dentro le mura della cameretta (per chi ne può godere) come fa a starci chiuso tutto il mondo? La vita, soprattutto quando è acerba, vuole camminare e avere il cielo sulla testa: «in una casa – come ha scritto Marguerite Duras – si è così soli che a volte ci si perde». Non stupisca che gli adolescenti abbiano voglia di zampettare per le strade: cercano l’asfalto, la libertà di movimento fuori dall’abbraccio soffocante di famiglie sull’orlo della crisi isterica; si cercano e si riconoscono in scazzottate di piazza pianificate sui social o occupazioni di scuole chiuse da un governo che nel frattempo non ha pensato di meglio che mettersi in crisi e rifondarsi in senso retoricamente europeista. Hanno voglia di esserci con i loro corpi imberbi e modaioli, di scalare le classifiche delle presenze, in un mondo a punti dove anche la scuola li misura in debiti e crediti.

Abbiamo sentito i retori dei salotti mediatici banalizzare questa giovanile e (in)consapevole messa in discussione delle prassi istituzionali di controllo sanitario (sociale e corporeo) e delle dinamiche di delegittimazione dei diritti degli studenti, che tuttavia non può essere ridotta a mero capriccio generazionale, a spensierato escamotage per ritrovare la strada di quel deresponsabilizzante big game di aperitivi, shopping spensierato, sballo facile, selfie da instagrammare che costituisce il medesimo loop ludico in cui sguazzano gli adulti, i quali hanno smesso da tempo di tracciare rotte, di scegliere mete, di ascoltarsi nel rumore di fondo di vite tutte uguali. Perché questi cosiddetti giovani (categoria onnicomprensiva di mondi e possibilità diverse) non sono cellule impazzite di un corpo sano, ma elementi in febbrile attesa di realizzazione in un corpo (sociale) in agonia.

Mi chiedo allora chi siano davvero questi nostri ragazzi che non hanno voce in capitolo, perché rappresentano una minoranza culturale e ovviamente politica, ma anche demografica, visto che oggi nel nostro Paese solo il 18 per cento della popolazione ha meno di vent’anni, mentre il 45 per cento ne ha più di cinquanta. Per questo prima li costringiamo in un’infanzia sacralizzata, iperprotetta, come si fa per una specie quasi in via di estinzione, e poi li lasciamo sfuggirci di mano, lasciandoli scivolare senza difese nei territori incerti della socialità virtuale, nelle pratiche sottoculturali che non riusciamo a decifrare, nella programmazione ininterrotta di una transmedialità dove la brutalità reazionaria del presente si intrattiene con le sue ambiguità, senza sondarle e rivelarle. Provo a (ri)conoscerli nella rappresentazione che ne hanno fatto due film per me significativi.

“La classe” di Laurent Cantet: quella scuola che unisce

Il primo è Entre les murs (La classe, 2008), un vero e proprio spaccato di umanità ribollente diretto da Laurent Cantet e premiato al Festival di Cannes. Narra le vite di un gruppo di studenti e professori che si incrociano in classe durante il corso di un intero anno scolastico e lo fa con uno stile sincero e partecipe, che scompiglia le carte del cinema del reale facendo dimenticare che alla base c’è comunque un copione (scritto dall’ex insegnante François Bégaudeau, che nel film interpreta quasi sé stesso), girando in un’aula reale e chiamando gli studenti con il loro nome autentico. Tutto all’insegna di una finzione che si impasta con le urgenze e i fallimenti della realtà, senza edulcorarla con pretese ideologiche o saperi pedagogici che non ammettono sconferme. Gli alunni di Bégaudeau, figli della mescolanza etnica e culturale della periferia francese, non mostrano alcuna pacificazione, credono di sapere già tutto quello che serve per stare al mondo solo perché si riconoscono in ciò che vedono smanettando sul cellulare. Sfogano in classe tensioni e repressioni familiari, prendono posizione condizionati dalle proprie origini, perché ai loro occhi la Francia resta ancora una terra straniera. Vivono a un’altra velocità rispetto ai loro insegnanti e li contestano senza colpe, perché non c’è spazio nelle loro esistenze per le metafore della letteratura, tutto è immediato; pronunciano i loro no al mondo nella lingua sincopata delle canzoni rap, la colonna sonora della rabbia delle banlieues. Eppure, sordi ad ogni richiamo, subiscono l’unico spauracchio dei provvedimenti del consiglio di disciplina, il peggiore dei quali è l’espulsione dall’istituto scolastico. In questa paura c’è dunque l’implicito riconoscimento della scuola come l’unico luogo ancora in grado di radunarli e nutrirli, di aiutarli nel loro ingresso nel legame sociale. Vittime del disorientamento pubblico e familiare, nella scuola intravedono l’ultima possibilità di cittadinanza, di legame con le istituzioni, ed esserne banditi li renderebbe invisibili.

Il crudo purgatorio dei “Selfie” nel film di Agostino Ferrente

Alla scuola hanno invece definitivamente rinunciato Pietro e Alessandro, i due sedicenni al centro di Selfie (2019), documentario di Agostino Ferrente ambientato nel purgatorio partenopeo del Rione Traiano e filmato come un video-selfie, cioè mettendo direttamente nelle mani dei due protagonisti uno smartphone perché costruissero una libera autorappresentazione della loro quotidianità. In realtà, invisibile sullo schermo, il regista è stato sempre al fianco dei due adolescenti mentre si riprendevano, scegliendo così l’ingiusta distanza per farsi raccontare le loro esistenze proletarie e invisibili, verdi ma già sconfitte. Le loro sono storie di destini segnati e amicizia fraterna, che aprono struggenti (e a volte tenerissimi) squarci di parzialità e di verità su un mondo troppo spesso illuminato dalla cronaca nera. I due sono stati compagni della breve vita di un ragazzo che nel 2014 è stato ucciso da un colpo di pistola sparato da un carabiniere che l’aveva scambiato per un latitante. Lo spunto viene dunque dalle cronache delle tragiche conflittualità delle periferie urbane, che sono il pane e companatico di tanta serialità gangsteristica di successo. Ma al di là delle suggestioni narrative, oltre quella bidimensionale delle rappresentazioni mediatiche c’è una dimensione reale che fa i conti con sé stessa senza le attenzioni di giornalisti e sceneggiatori, ed è in questo territorio del quotidiano che compie il suo viaggio minimo il film di Ferrente.

Nel cortocircuito audiovisivo prodotto da una macchina da presa rivolta direttamente verso l’operatore, quello che conta è lo sguardo dell’adolescente che si vede mentre guarda lo schermo in cui appare costantemente in primo piano e dietro di lui lo spazio urbano in cui è confinata la sua esistenza inerte e ripetitiva. Allo spettatore si concede un inquietante gioco di specchi in cui frammenti di corpi e spazio pubblico si rimandano e si riflettono, in un movimento (in)costante tra superfici (im)penetrabili dove pure si aprono ferite e istanti di scivolamento reciproco tra interni ed esterni, tra comunicazioni codificate e trasmissioni di dolore, apnee di verità e abbandoni, e infine risalite ancora e sempre in superficie.

Pietro e Alessandro, lampanti incarnazioni delle statistiche sulla dispersione scolastica e le disuguaglianze educative, come tutti gli adolescenti che vediamo nel film e intorno a noi, si rivelano senza resistenze come fragili narcisi impegnati in un’incessante ricerca di gratificazione, in un costante meccanismo di messa in scena del proprio privato. Per loro ogni scatto è cruciale nel sequestro di senso dei social network. Quello che ci rivolgono è il racconto crudele della paura di non essere visti, dell’insostenibile bisogno di ammirazione, come recita il titolo di un saggio di Gustavo Pietropolli Charmet, che così riassume la costante ricerca dello sguardo altrui che attanaglia la gioventù del nostro presente, dove la dimensione narcisistica prevale su quella etica. Secondo lo psicoterapeuta, con la prolungata chiusura delle scuole è come se il governo avesse messo in castigo un’intera generazione, privando i giovani dell’unico ruolo sociale che gli viene riconosciuto, quello dello studente. La pandemia, quindi, ha condannato gli studenti alla zona buia dell’anonimato, negandogli ogni promessa di futuro.

Abbiamo forse dimenticato che alla scuola (pubblica) spetta il compito di educare al pensiero critico i nostri figli, di concedergli la possibilità di farsi interpreti consapevoli della posterità, di dare senso concreto alla propria curiosità propositiva, di agire un percorso culturale identitario che li emancipi dalle loro mere soggettività desideranti e consumanti. Credo allora che dovremmo aprire gli occhi sulla nostra meglio gioventù, che corre verso la vita col cuore fra i denti, che ha ancora voglia di farsi sentire, di sbagliare, di correggere il tiro, di andare a scuola ora che le scuole sono chiuse e di contestarle quando saranno definitivamente riaperte. Anche se non riuscirà proprio a scardinare gli egoismi del presente, la dittatura del profitto e del possesso di cui si legge in ogni analisi o invettiva contro la contemporaneità del neoliberismo globale. Anche se Pietro e Alessandro, come ammettono l’uno all’altro con lucido disincanto, non potranno mai uscire dal loro rione e andare a vivere in un quartiere come Posillipo.

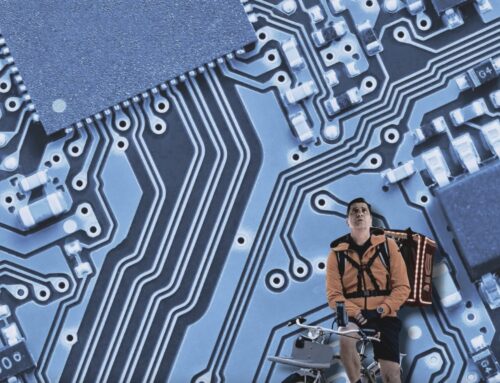

*la fotografia di copertina è tratta dal film “Selfie” (2019) di Agostino Ferrente